気管支喘息(喘息)

気管支喘息(喘息)

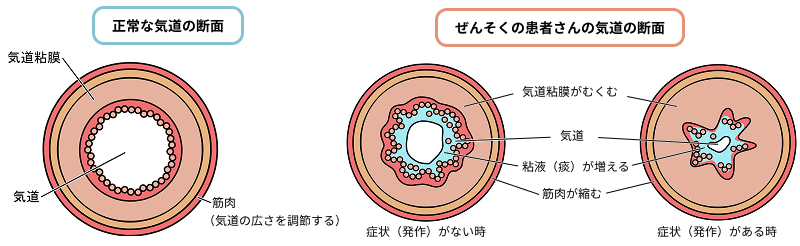

気管支喘息は、喘息(ぜんそく)とも言いますが、患者様の気管支の粘膜にアレルギー性の炎症が起こっています。その結果、気管支粘膜がむくんで、気道が狭くなってしまう病気です。喘息患者様の場合、症状がなくても、アレルギー性の炎症や気道狭窄が生じている可能性があります。さらに、通常であれば問題がないような「ほこり」「たばこ」「ストレス」などで気管支の内腔がさらに狭くなって「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴や呼吸困難、激しい咳などの症状が出てくることがあります。

現在、喘息の患者様は、国内でおよそ1000万人いると言われています。

喘息が発症しやすい年齢は、2つの年代があり、1つめは幼児期で、2つめは40~60代です。ただ、それ以外の幅広い年代で発症が確認されています。

お子さんの喘息は、成長とともに症状が落ち着いてくる傾向があり、思春期頃になると寛解することが多いです。大人になっても喘息が続く小児喘息の患者様もいますが、およそ3割程度と比較的少数です。

一方、大人になってから初めて喘息を発症する方は大人の喘息の70~80%と言われており、特に40~60代で発症する患者様が多いという特徴があります。

喘息患者様の気道は慢性的な炎症で敏感になっており、少しの刺激でも発作を引き起こしてしまうこともあります。ちなみに、最近は、喘息の「発作」のことを「増悪(ぞうあく)」ということが多いです。

喘息患者様の原因は大きく2つの分けられており、「ダニ」「ハウスダスト」「ペットの毛」「花粉」などのアレルゲンが原因で増悪を引き起こすアレルギー型と、「ストレス」「気候の変化」「風邪」「排気ガス」「運動」などのアレルゲン以外のもので誘発される喘息があります。

また、1つだけでなく、いくつかの原因が絡み合って増悪が起こることもありさまざまです。

ハウスダストには、ダニの死骸や糞などが含まれているので、アレルゲンによる喘息の中でもっとも多いとされています。

また、犬や猫などの抜けた毛やフケが喘息のきっかけになりやすく、ダニが増える原因にもなってしまいます。

ペットと生活しないことが喘息のためにはよいのですが、既にご自宅で飼っておられる場合には、部屋をこまめに清掃・換気する、シャンプーを頻繁に行うなど十分な配慮が必要です。

カビは部屋や風呂などについていると、目で見てわかりやすいのですが、洗濯機やエアコンについているカビは目に見えにくく、いつの間にか症状を引き起こしてしまうことがあります。洗濯機やエアコンは見て確認しにくいので、こまめに洗濯槽の清掃やエアコンの清掃を行いましょう。

風邪やインフルエンザは、呼吸器感染症の代表であり、気道に炎症を引き起こすので、喘息の悪化を誘発しやすくなります。

風邪やインフルエンザが流行している時には、手洗い・アルコールによる手指消毒・うがい・マスクの着用・ワクチンの接種など積極的に対策を行いましょう。

また、風邪薬の中には解熱鎮痛剤が含まれているものもあり、これが喘息を誘発することもあるので、病院で薬を処方してもらう際には、喘息の診断が出ていることを伝えましょう。

喘息の症状は1つではなく、咳や痰、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴や呼吸困難などがあります。

特に朝方や夜寝ている時に喘息の症状が出やすく、起きてしまうこともあります。喘息は、一方で、昼間落ち着いていることも少なくありません。

また、寝ている体勢だと咳が出やすいので、増悪している最中は座った姿勢でやり過ごす方も多いです。

季節の変わり目にも増悪が出やすく、これは朝と夜の寒暖差が大きいことなどが考えられます。温度差があると、喘息の増悪を引き起こしやすいためです。

重度の増悪になると、呼吸がしにくくなりチアノーゼ(顔色が悪くなる)や意識障害をきたす場合もあります。

喘息の症状は風邪などと違い、朝方や夜などの時間に起こりやすくなります。また、症状が一定ではなく、症状が悪化したり改善したり変動を伴い現れたり変動を伴います。呼吸のたびに「ぜーぜー」などの喘鳴があるなどの症状が出たら、喘息の可能性があるので、医師の診察を受けましょう。

喘息の検査には、「アレルギーを調べるもの」「呼吸や気道を調べるもの」「ほかの病気と区別するためのもの」がありますのでご紹介します。

喘息がアレルゲンによって引き起こされているかを評価します。どのアレルゲンでアレルギー反応を示すか、確認する検査です。

特定の物質に対するlgE抗体が高い数値を認める場合、アレルゲンの可能性があります。

呼吸機能を調べる検査では、機械を使用してまずは、思い切り息を吸い込んで、吐き出します。

この時息を吸い込んだ時の肺活量と吐き始めてからの時間や吐く容量を測定します。

最初の1秒間で吐き出した空気の量や肺活量を比較して、喘息の患者様は一定の進行があると正常値より低くなることがあります。

気管や気管支が狭くなっている病気の診断や経過観察のために開発された新しい検査法です。喘息の患者様の気道は、気管支粘膜がむくむため、狭窄していることがあります。通常の呼吸で評価が可能です。

喘息患者様の気道には炎症があり、炎症性刺激により、主に気道上皮の一酸化窒素(NO)合成酵素が誘導され、大量のNOが産生されています。そのため呼気中NO濃度を測定することで好酸球性気道炎症の存在や程度を知ることができます。

呼吸器系の病気には喘息に症状が似ている疾患もあるので、ほかの病気と判別するために行います。

喘息の目標は増悪の回数を減らすことではなく、増悪が一切起きないように十分にコントロールすることです。

さらに、下記のようなことが求められます。

喘息は慢性の炎症なので、増悪が起きた時だけ薬で抑えても、炎症そのものを取り除かないと、繰り返し増悪を引き起こします。それを繰り返していると、気道の炎症がさらに悪化してしまい、より発作が起こりやすい悪循環に陥ってしまいます。

そうならないために、発作が起きていない時にも抗炎症薬で炎症を抑えることが大切です。

そして、症状が落ち着いていても定期的に通院して喘息がコントロールできているか診察を受ける必要があります。

症状が落ち着いている時でも気道の炎症はあるので、アレルゲンや増悪の引き金になる物質があると症状を引き起こしてしまいます。

そのため、増悪が起きないように基本の治療薬は、吸入ステロイド薬になります。

このほかに気道を広げて呼吸を楽にする薬を併用することもあります。

また、増悪の原因になる物質を取り除く環境を作ることも大切です。

ダニやハウスダストやペットの抜け毛などがないように、こまめに掃除や換気をして清潔な環境を保つようにしましょう。

また、ストレスをためないように適度な運動をしたり、ゆっくりお風呂に入ったりするなどリラックスできる方法を見つけながら、十分な休養を取ってストレスを発散するように心がけましょう。

増悪が起きた時には、できるだけ早く増悪を抑えることが最優先なので、短時間作用性気管支拡張薬の吸入などを用いて増悪を未然に防ぎます。

それでも増悪が起きてしまった場合や、横になれないほど苦しい時には、救急外来を受診しましょう。

お部屋の中はハウスダストを避けるために、掃除をすることが大切ですが、こまめに換気をして風通しを良くするようにも心がけてください。

また、ダニが増殖しやすい「ぬいぐるみ」「観葉植物」「カーペット・畳」「クッション」には注意が必要です。

十分な睡眠を取ってストレスをためない生活が大切です。

ストレスがたまると自立神経がバランスを崩して喘息の増悪が出やすくなってしまいます。

自分に合った趣味などでストレスを発散しましょう。

また、ストレスがあると自覚している時こそ、短時間作用性気管支拡張薬の吸入で症状をコントロールしましょう。

増悪が起きそうだと心配になると、そのことがストレスになってしまう場合がありますが、集中して好きなことをしていると増悪が出にくくなります。

激しい運動をすると増悪が起きやすいですが、症状が安定していて、適度な「サイクリング」「水泳」などをして心肺機能が高まると増悪が起きにくい身体になります。

準備運動をきちんと行う、無理せず適度な運動量に留めるなどのルールを守って適切な運動で喘息の増悪を予防しましょう。

喘息は増悪が起きた時だけ治療をすればよいわけではありません。

毎日の自己管理が大切になります。毎日記録をつけて体調の変化を管理しましょう。

薬がきちんと合っているか、症状がコントロールできているかなどを確認ができます。

測定器(ピークフローメーター)で呼吸の状態を確認します。

自宅で簡単にできる方法で、できるだけ早く息を吐き出すことで数値を測ります。

この値は毎日記録する必要がありますが、毎日測定することで呼吸機能の状態を把握して喘息の状態が落ち着いているかなどを調べることができます。

気道の炎症が悪化し、呼吸しにくい状態になると、ピークフローメーターの数値が低くなり、呼吸機能が悪くなっていることが分かります。

規則正しい生活を送ることで、喘息の増悪が起きないようにすることが大切です。

増悪が起きた時だけ薬を使用しても、気道炎症が強く残ってしまうため、喘息の状態は不安定になっています。日頃からの吸入ステロイド薬などの定期的な治療が重要です。

また、日々の生活の中でストレスをできるだけためないようにする、アレルゲンから回避して生活することも必要です。

また、症状が全く出なくなったとしても、現在の治療を自己判断で減らしたり中断したりせず、まず治療について医師に相談しましょう。

TOP